副鼻腔炎(蓄膿症)の症状・原因・治し方とは?

副鼻腔炎とは

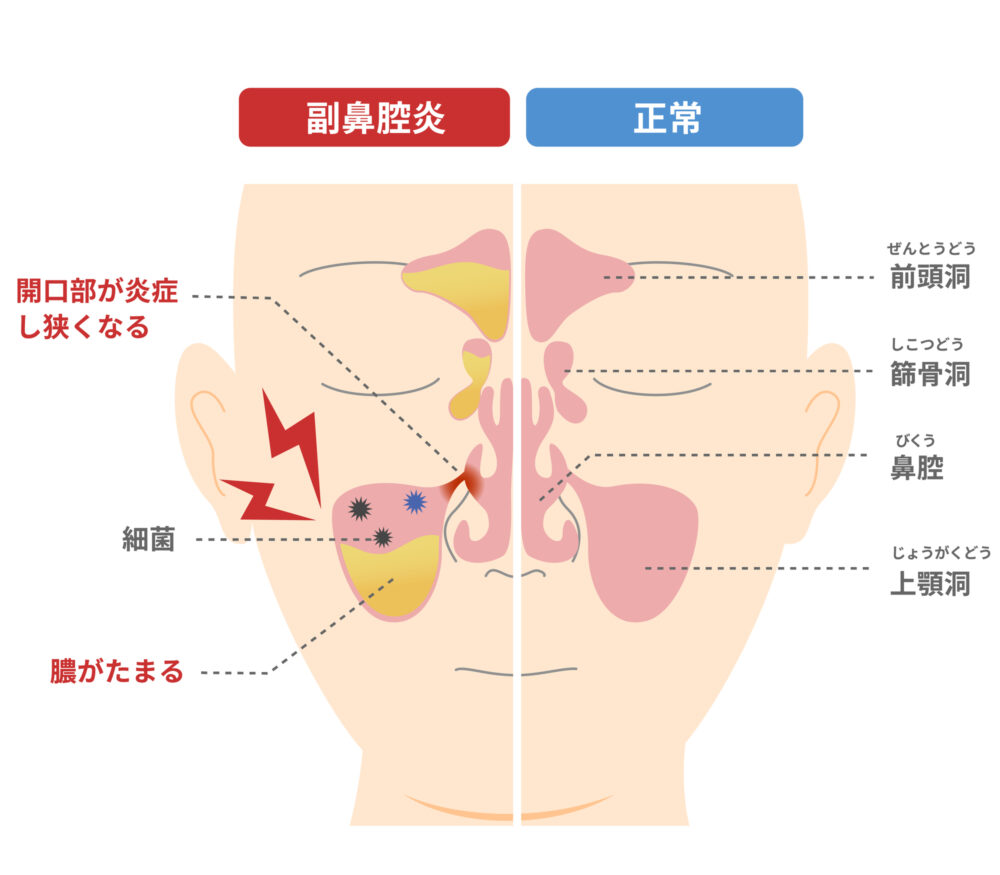

副鼻腔炎は、顔の骨にある空洞である副鼻腔の粘膜に炎症が起こる病気です。ウイルスや細菌の感染、アレルギーなどが原因で発症し、風邪(ウイルス感染)が引き金となることが多いです。

副鼻腔炎は、顔の骨にある空洞である副鼻腔の粘膜に炎症が起こる病気です。ウイルスや細菌の感染、アレルギーなどが原因で発症し、風邪(ウイルス感染)が引き金となることが多いです。

副鼻腔炎の種類

副鼻腔炎は大きく分けて「急性副鼻腔炎」と「慢性副鼻腔炎」の2つの病態があります。

急性副鼻腔炎は風邪による急な炎症で、1~2週間の治療で改善しますが、放置すると慢性化し、治療期間が長くなります。

慢性副鼻腔炎は、急性副鼻腔炎の症状が3ヶ月以上持続する状態です。通常、急性期に比べて症状は軽めですが、長引く炎症により粘膜の膿排出機能が低下し、粘膜が腫れ上がり、炎症が治りにくい状態になることがあります。この状態が「蓄膿症」とも呼ばれる所以です。さらに進行すると、腫れた粘膜がポリープに変化する可能性もあります。

子供の副鼻腔は発達途中で鼻腔との交通路が短いため病原菌が到達しやすく、副鼻腔自体の空間も狭いため空間全体に炎症が生じやすいと言われています。副鼻腔は2歳ごろから発達し始め、17歳でほぼ完成します。3歳未満は免疫学的に未熟であり集団保育の影響もあってウイルスに感染しやすく、急性副鼻腔炎が多くなります。5歳前後ではアデノイド増殖により高度な鼻閉が合併し、慢性副鼻腔炎を生じやすいですが、アデノイドが縮小すると自然に軽快します。小学生以降では成人同様に慢性副鼻腔炎が増えてきますが、副鼻腔が成人並みに発達する思春期以降には自然軽快することが多くなります。

副鼻腔炎の主な症状リストとチェック項目

- 粘り気の強い、色の付いた鼻水が出る

- 後鼻漏(鼻から喉へ鼻水が流れ落ちてしまう)

- 鼻閉(鼻詰まり)

- 頭痛(とくに前の方)

- 頭が重く感じる

- 顔(ほっぺた)を押すと痛みが起こる

- 嗅覚異常(匂いが感じにくい)

- 痰のからんだ咳が出る

- 機嫌が悪い

- 集中力・注意力が低下する

など

どうして細菌性副鼻腔炎になるの?

細菌性副鼻腔炎はいきなり発症することはありません。細菌性副鼻腔炎が発症するには、先行するウイルス性鼻炎やアレルギー性鼻炎が必要です。その理由を解説します。

通常副鼻腔の中には線毛上皮という細く短い毛が存在し、同じ副鼻腔内にある他の細胞が産生する粘液を副鼻腔から鼻の内側へ流しています。このような状態では細菌は副鼻腔内に侵入できませんが、ウイルス性鼻炎やアレルギー性鼻炎があると、炎症や浮腫(ふしゅ)のために、先の粘液排出経路がブロックされてしまいます。この閉塞機転によって副鼻腔内への細菌の侵入が容易となり、二次的に細菌性副鼻腔炎が生じるのです。

副鼻腔炎の症状は?

細菌性副鼻腔炎の症状は下記の3パターンで、鼻汁がメインとなるため『風邪(感冒)』との鑑別が大切です。

持続性副鼻腔炎

鼻水や後鼻漏(のどへの垂れこみ)、日中の咳嗽などの症状が「改善しないまま」10日以上続いており、咳嗽は夜間に増悪することが多い。

重症副鼻腔炎

39℃以上の発熱と膿性鼻汁(どろっとした黄色や緑色の鼻水)が少なくとも3日以上持続し、重症感がある。

悪化する副鼻腔炎

はじめはウイルス性の上気道炎(風邪)があり、治りかけた6、7日目ごろに再び38℃以上の発熱がみられたり、日中の咳嗽や鼻水などの症状が増悪したりする。

通常の上気道炎(感冒)では鼻づまりや鼻水、咳嗽などの症状が発症して2~3日でピークとなり、その後は悪化傾向がなく横ばい、もしくは改善傾向になるのが典型的です。遅くとも1週間程度で改善傾向がみられます。

しかし、この1週間を超えても改善がみられない場合は、細菌による二次感染を疑う根拠となります。

「鼻水の色が黄色や緑色になったら細菌性感染?」

はじめ透明だった鼻水が黄色くなったり、緑色になったりすることで細菌感染と思われる方は多いですが、その変化はウイルス性上気道炎(風邪)の自然経過です。透明→黄色や緑色→透明という経過をたどることは決して珍しくありません。

細菌性副鼻腔炎の場合は上記の通り、長引いたり高熱が出たりします。もちろん判断に迷うケースもあります。気になる症状がある方はご相談いただければと思います。

副鼻腔炎になりやすい人の特徴

アレルギー体質の方

アレルギー性鼻炎があると、鼻腔や副鼻腔が炎症を起こしやすく、慢性的な副鼻腔炎になることがあります。また喘息や慢性気管支炎をお持ちの方も副鼻腔炎になりやすく、気管の炎症と副鼻腔炎には密接な関係があることが示唆されています。

鼻中隔弯曲(鼻中隔偏位)をお持ちの方

鼻中隔が曲がっていると、鼻腔や副鼻腔の通りが悪くなり、炎症を引き起こしやすくなります。

喫煙者の方

喫煙は鼻腔や副鼻腔の粘膜を刺激し、炎症を引き起こしやすくします。

免疫力が低下している方

免疫力が低下すると感染症にかかりやすくなり、副鼻腔炎も発症しやすくなります。

頻繁に風邪を引く方

頻繁に風邪を引くと鼻腔や副鼻腔が感染しやすくなり、繰り返し副鼻腔炎になることがあります。

副鼻腔炎の原因

副鼻腔炎、または蓄膿症は、鼻腔の炎症によって副鼻腔の排出口が塞がれ、分泌液や膿が副鼻腔内に溜まる病気です。主な原因としてはウイルス感染、アレルギー反応、鼻中隔弯曲症、真菌感染が挙げられます。

副鼻腔炎、または蓄膿症は、鼻腔の炎症によって副鼻腔の排出口が塞がれ、分泌液や膿が副鼻腔内に溜まる病気です。主な原因としてはウイルス感染、アレルギー反応、鼻中隔弯曲症、真菌感染が挙げられます。

風邪

急性副鼻腔炎は、風邪が最も見られる原因であり、ライノウイルス、RSウイルス、インフルエンザウイルスなどのウイルスによって起こります。

体力が落ちている時には、これらのウイルスに加えてインフルエンザ菌や肺炎球菌などの細菌による二次感染が起こり、細菌性副鼻腔炎を引き起こすことがあります。風邪による鼻腔粘膜の炎症が副鼻腔に広がり、膿が排出されずに溜まると副鼻腔炎が発症し、感染が長引くと慢性化するリスクが高まります。

鼻中隔弯曲症

鼻中隔弯曲症は、鼻の穴を仕切る鼻中隔が曲がっている状態で、これが原因で鼻詰まりなどの症状を引き起こし、日常生活に影響を与えます。鼻詰まりが激しいと鼻腔粘膜の炎症が生じやすく、これが副鼻腔に広がると副鼻腔炎、または蓄膿症を引き起こす可能性があります。

虫歯などの歯の炎症

副鼻腔炎は、歯の根元の炎症から発生することもあります。上顎洞と上顎は繋がっているため、上奥歯の虫歯や歯周病により細菌が上顎洞に増殖し、副鼻腔炎になることがあります。

ただし、下顎は副鼻腔と繋がっていないので、ここから副鼻腔炎が発症することはありません。歯科ではこの状態を「歯性上顎洞炎」と呼びます。

アレルギー(花粉など)

アレルギー反応を引き起こす花粉やダニ(ハウスダスト)によって、慢性的な鼻炎がある方は、鼻粘膜が腫れやすく、鼻腔と副鼻腔をつなぐ自然口が詰まりがちになります。これにより、副鼻腔炎のリスクが増加します。アレルゲンによる鼻腔粘膜の炎症が副鼻腔に広がると、副鼻腔炎、または蓄膿症を引き起こす可能性があります。

カビ(真菌)

空気中に浮遊する真菌(カビ)が副鼻腔に入り込み、定着すると副鼻腔炎、別名蓄膿症を引き起こすことがあります。これを「副鼻腔真菌症」と呼びます。真菌が副鼻腔の空間内に留まる場合は「非浸潤性真菌症」とされ、粘膜内に侵入すると浸潤性真菌症となり、後者は生命を脅かす可能性があるため注意が必要です。

また、真菌に対するアレルギー反応による「アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎」も稀に見られます。

副鼻腔炎の検査方法

副鼻腔炎の診断は、基本的には臨床的な症状、病気の経過に基づいて行われます。さらに、鼻腔内の細菌を培養する検査、CTスキャン、単純X線検査などの追加検査が必要な場合もあります。画像検査で副鼻腔に液体貯留が判明したとしても、ウイルス性なのか、アレルギー性なのか、細菌性に至ってしまっているのか、原因まではわかりません。症状や経過が重要となるため、詳細な聞き取りが必要です。

副鼻腔炎の治し方・対処法

医療機関で行う副鼻腔炎の治療法

副鼻腔炎は時に自然に治ることがありますが、抗生剤を適切に使用することで、より迅速な回復が見込めます。慢性化や重症化した症状の場合、抗生剤の種類を変更し、治療期間が延びることもあります。さらに、炎症を抑える薬や粘り気のある鼻水を排出しやすくする薬を使用し、治療をスムーズに進めることも可能です。

副鼻腔炎は時に自然に治ることがありますが、抗生剤を適切に使用することで、より迅速な回復が見込めます。慢性化や重症化した症状の場合、抗生剤の種類を変更し、治療期間が延びることもあります。さらに、炎症を抑える薬や粘り気のある鼻水を排出しやすくする薬を使用し、治療をスムーズに進めることも可能です。

薬物療法

副鼻腔炎は、自然に回復することがあり、抗生剤の使用は慎重に検討されます。細菌性副鼻腔炎と診断された場合に抗生剤が処方されます。場合によっては高用量のペニシリン系抗生剤が用いられます。

慢性副鼻腔炎で高用量の抗生剤を用いても改善できなかった場合は、マクロライド系抗生剤を3~6ヶ月間低用量で投与することもあります。

子供がうまく鼻をかめない場合の対処法

副鼻腔炎では鼻をかむことが治療の一環として重要ですが、多くのお子様は自分で鼻をかむことが難しいかと思います。鼻をかむ時は、鼻をすすらずに一方の鼻の穴を静かにかむことが重要です。口を閉じ、片方の鼻の穴を指で軽く押さえ、もう片方から静かに息を吐くように促してあげてください。

自分で鼻をかむことができない場合は、チューブ式や電動式の鼻吸い器具を使用して鼻汁を吸い取ることができます。ただし、親御さんが直接口で鼻汁を吸うのは避けてください。